La tristezza di essere ‘fratelli di’

28 marzo 2009

Ve li ricordate i quadri che ritraevano pagliacci, presenti in tutte le case delle famiglie non particolarmente colte negli anni Settanta? Erano i classici quadri-patacca che si compravano a poco prezzo ai mercatini rionali e che risolvevano egregiamente il problema di come riempire la parete di sala rimasta vuota, problema insormontabile per il capofamiglia completamente privo del minimo senso estetico. A me mettevano una tristezza infinita e talvolta, quando erano dipinti male o tirati via, facevano anche un po’ paura…

Ecco, una tristezza simile la provo quando penso ai fratelli di gente famosa, specialmente a quei fratelli, minori o maggiori che fossero, che invece di fuggire a gambe levate verso il polo opposto dell’esistenza rispetto a quello presidiato dal fratello famoso – come hanno fatto quelli un po’ più furbi – hanno cercato disperatamente e in tutti i modi di splendere di luce riflessa emulandone lo stile – finendo così inesorabilmente per diventare campioni del kitsch che sguazzano nelle pozzanghere della vita con stampata sulla faccia un’espressione non tanto diversa da quella del nostro pagliaccio dipinto.

Homo tristissimus tra questi, come si può giudicare dalla foto riportata qui sotto, è senz’altro Franco Tozzi, il fratello di Umberto; pur non essendo certo fratello di un genio, tuttavia il suo album Ecco perché (e il titolo è già di per sé un manifesto) non può competere con gli amori e le glorie del focoso e spavaldo brother. Un altro personaggio triste è Andy Gibb – ve lo ricordate? – il fratellino dei Bee Gees, morto a soli trent’anni per problemi legati all’alcol e alla droga dopo aver avuto un effimero successo nei primi anni Ottanta; era un ragazzo molto bello (come tutta la prosapia dei Gibb) e magari anche dotato, ma come poteva competere con chi, anche avesse scritto solo Stayin’ alive, era destinato a occupare, insieme a Bacharach, Abba e pochi altri, un posto di primo piano nella storia della musica pop del secondo Novecento? (E pensate a questi tre fratelli più grandi che magari hanno anche ‘cercato di aiutarlo’, spingendolo sempre più verso il botro della solitudine…). Ma la palma della tristitia maxima spetta senz’ombra di dubbio a Roger Eno, il fratello minore di Brian. Qui siamo veramente al delirio. Esce fuori all’improvviso partecipando, non si sa in qual veste, nientemeno che alle registrazioni di quel capolavoro del fratello che è Apollo del 1983. Esaltato da questa prima esperienza, Roger ci prova; qualcuno (sia in Inghilterra che qui in Italia) ci crede e gli fa incidere una decina (una decina!) di dischi di un’insulsaggine assoluta, uno più brutto e squallido dell’altro: privi della benché minima idea musicale, suonati male, tirati via… brutti, brutti: Arturo Stalteri in confronto è Bach. Io fra l’altro, durante il servizio civile che svolsi presso l’Arci Nova nei primi anni Novanta, ebbi anche la malaugurata idea di invitarlo a suonare a Livorno con un clarinettista e un violoncellista per i concerti di ‘Musica Obliqua’ che allora coordinavo: arrivò verso le cinque del pomeriggio tutto trasandato, coi capelli unti e un ghigno serio, alle sette aveva già bevuto dodici pinte di birra, suonò briào e durante la cena dopo il concerto svenne sul piatto. Uno spettacolo increscioso…

Insomma, datemi retta: se avete un fratello troppo in gamba scappate, fuggite lontano, dove volete ma lontano: alle Maldive, in Siberia o sull’Isola di Pasqua tra i Moai. Perché se gli rimanete accanto potreste fare la fine di Fréderic Rimbaud, il fratello del grande poeta francese che faceva il cenciaio ad Attigny.

PS Altri aneddoti, curiosità di quegli anni?

PS2 Grazie np.

A forzare il talento

24 marzo 2009

A volte si tende a forzare un po’ il proprio talento. Franco Battiato per esempio ne La cura, celebre canzone da molti (e soprattutto da molte) considerata nientemeno che la più bella canzone d’amore mai scritta, in un verso afferma di essere in grado di superare le correnti gravitazionali per non fare invecchiare la sua fidanzata. Ora, se si va a vedere che cosa sono le correnti gravitazionali in qualche libro di astrofisica, si scopre che sono forze cosmiche tali da muovere ammassi di stelle supermassicce o addirittura capaci di contrarre il disco di accrescimento di un buco nero. Non so se il musicista catanese sia cosciente di quel che dice, se abbia preso troppo alla lettera il motto latino amor omnia vincit o se sia stato colto da un improvviso delirio di entusiasmo e di onnipotenza; fatto sta che il giorno in cui davvero dovesse decidere di partire alla volta di Sagittarius A, la radiocorrente che si trova al centro della Via Lattea, per prenderla a schiaffi e ‘superarla’ affrontandola a mani nude o con un mestolo e magari incalzandola con una frase del tipo, che ne so, “Stronza! Non ti permetterò di disegnare una sola ruga sul volto di Silvana!” (poniamo che si chiami così la ragazza di cui il nostro è innamorato); ecco, il giorno in cui decidesse di far questo verrebbe letteralmente sbriciolato molti anni luce prima di raggiungere il suo nobile scopo. Bisogna pur che qualcuno glielo dica a Silvana, che magari poverina è lì che aspetta questo straordinario dono promessole da Franco (a proposito di doni, più avanti nel testo si dice anche: “Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono”, e qui il nostro guru pesta un altro bel merdone, dimostrando di conoscere poco le donne – alle quali infatti delle ‘leggi del mondo’ non è mai importato assolutamente un cazzo nulla…).

Un altro che spesso tende a forzare il talento è Renato Zero. Nel testo di Più su, per esempio, altra celeberrima canzone italiana, il Renato nazionale dice di essere arrivato a sfiorare Dio e di essere addirittura riuscito a porgli una domanda. Ora, dico io, ve lo immaginate l’Onnipotente che sente un vago solletico al piede, volge lo sguardo in basso chiedendosi “O chi è che mi fa il solletico?!” e vede Renato Fiacchini vestito da Jolly che vuole fargli una domanda… “Dé, ma ora ciò da fa’, ‘un mi poi rompe’ ‘oglioni ‘osì!” (Dio, se c’è, parla sicuramente il vernacolo livornese); “Ma poi, com’hai fatto a arriva’ fin qui?. “Eh, sai, è la forza dell’amore” (che palle, anche lui…), “Ho scazzottato un po’ facendomi largo tra sputi e bave in mezzo ad angeli, arcangeli, potestà, cherubini, su su fino ai serafini, insomma sfondando tutta la gerarchia celeste”. “Ho capito, ma cosa vòi sape’?”. “No, niente, volevo solo sapere perché mi trovo qui se non conosco amore…”. “Dé, e cosa ne so io?! Ora son tutto preso dall’estraterrestri, dell’òmini ‘un me ne frega più un cazzo… vai a fa’ ‘na girata, bello, vai…”.

Insomma, dai, insostenibili, no?!… Come on, boys! Vediamo di tenerlo un po’ più sotto controllo, ‘sto talento… 😉

Musica leggera

23 marzo 2009

Leggete questi versi:

Alle Terme di Caracalla

i Romani giocavano a palla

dopo il bagno verso le tre

tira tira a me che la tiro a te

o con le mani o coi pie’

o questi:

Cade la mela dal melo

la pera dal pero è costretta a cascar

cade la pioggia dal cielo

cadono gli uomini in mar

Sono versi di canzoni di musica leggera degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, un genere di musica che non esiste più. La prima domanda che sorge spontanea a leggere questi versi non può che essere questa: “Ma, erano tutti degli imbecilli, all’epoca?”. No, non erano imbecilli, anche se ascoltavano queste cose nella più assoluta compostezza, senza ridere né pensare che fossero degli scherzi, come invece si penserebbe oggi (oggi si chiamerebbero tutt’al più, con espressione tanto brutta quanto abusata, canzoni demenziali).

Lungi dall’essere una cazzata, penso sia un argomento molto interessante, questo della musica cosiddetta ‘leggera’. Ancora oggi, per esempio, c’è chi usa questa espressione impropriamente, come sinonimo di musica pop. In realtà non c’è niente di più lontano del Pop dalla musica leggera, niente di più ‘pesante’ – pur nel senso buono del termine – di una canzone di De André o dei Virgin Prunes.

Se oggi questo tipo di musica non esiste più, è perché sono venuti meno quei momenti, quei luoghi, quegli aspetti della vita quotidiana da cui essa prendeva vita e di cui era espressione, e cioè lo svago, il divertimento, l’evasione, la spensieratezza, tutte categorie scomparse dalla vita quotidiana attuale (a meno che non si consideri divertimento l’impasticcarsi e il collassare a un rave, o svago il buttarsi di testa da una gru di sessanta metri con i piedi legati). No, oggi i giovani cercano ‘emozioni forti’, senza essere peraltro mai soddisfatti, mentre ai giovani di sessant’anni fa per provare emozioni forti bastava andare a suonare i campanelli alle porte degli sconosciuti. È proprio questa ‘leggerezza’ ad essere venuta meno, quella tenera effervescenza che traspare dalle foto giovanili dei nostri genitori o dei nostri nonni e che ci fa sorridere, quella spensieratezza che ritroviamo in certi volti, in certi vestiti, in certi portamenti, in certe pettinature dell’epoca.

Donna divina

18 marzo 2009

L’altra sera di ritorno da Firenze mi sono ascoltato nello stereo della macchina per quattro volte di seguito quel capolavoro assoluto che è Love to love you baby di Donna Summer, atto di nascita della disco-music (quella di classe, tipo Chic o Earth Wind and Fire): la seconda versione del 1975, quella che dura quasi diciassette minuti. Che meraviglia, che sound, che atmosfera, che clima! Come e più del Punk, il primo gemito della divina spazzò via in un soffio tutta la muffa progressive che all’epoca andava accumulandosi già da un paio d’anni…

Nemico di Maria De Filippi

18 marzo 2009

Oltre che di Al Bano, sono nemico anche di un altro squallido personaggio onnipresente in televisione: Maria De Filippi, orrenda conduttrice di programmi orrendi.

Che cos’è un do?

17 marzo 2009

Che cos’è un do? Boh, non lo so. Ho quarantadue anni, studio musica da trenta e ancora non so rispondere a questa domanda, presumibilmente una delle domande fondamentali e più elementari che si possano porre a un musicista… Eppure, se si chiedesse a un matematico quanto fa 1+1, a un pittore di indicarci un campione di colore rosso o a un poeta di leggere la parola ‘mamma’ non credo che questi signori si troverebbero nelle mie stesse difficoltà. Ma forse queste difficoltà sono appunto soltanto mie, e quindi torno a formulare nuovamente la domanda rivolgendomi ai (tanti) musicisti più preparati di me: “Che cos’è un do?”.

“Ma prof., il do è una nota, e precisamente la prima nota”, afferma stupito uno studente. “È questo il do, senta”, dice un altro suonando un tasto del pianoforte. “Guarda, è inutile che tu mi suoni il do; non ho l’orecchio assoluto, non mi resta in mente…”, replico io sconsolato. “E poi cosa vuol dire che il do è una nota? Cos’è una nota?”. E qui le cose, invece di chiarirsi, si complicano ulteriormente. “La nota è un segno grafico che sta per un suono”. “No, la nota è semplicemente il nome di un suono”. “No, la nota è la particella unitaria e indivisibile della melodia”, etc. etc.

Ecco: mi fa già male la testa. Proviamo a mettere un po’ d’ordine. Dunque: sì, è vero che il do è una nota, la prima di una successione scalare di sette ordinate dalla più grave alla più acuta. Così almeno ho letto trent’anni fa sul metodo Bona, così mi hanno insegnato. Ma, appunto, che cos’è una nota? Dice bene, così mi sembra, Mauro, il primo studente: la nota è un segno, una figura, un pallino ovale pieno o vuoto che posto in un determinato luogo (p. es. messo sul primo taglio addizionale sotto il pentagramma in chiave di violino) prende il nome di ‘do’. Bravo Mauro. Però a pensarci bene è vero anche quello che dice il secondo studente, Carlo, e cioè che il monosillabo ‘do’ è un nome, e precisamente il nome di un suono. “Quale suono?”, incalzo io. “Ma allora lei prof. è un po’ durino, gliel’ho suonato prima… questo!”, e vedo Carlo un po’ stizzito che ribatte ostinatamente per cinque o sei volte lo stesso tasto del pianoforte. “Ho capito, ma che suono è questo che stai suonando?”. Facce stralunate. “Voglio dire: come lo riconosco se non ho l’orecchio assoluto?”. Sentite la risposta: “Il do è quel suono che si ottiene prendendo un qualsiasi corpo elastico e facendolo vibrare 261,6 volte al secondo, almeno rispetto alla convenzione stabilita dal sistema temperato che fissa il la centrale a 440 hertz”. Eh, però… come punto di partenza del sapere musicale non c’è male… Ma insomma, alla fine ho capito, o almeno credo di aver capito; certamente so come devo rispondere per passare l’esame di Teoria e Solfeggio, così come lo passò uno che alla domanda “che cos’è la tonalità?” rispose che è un sistema costituito da tono e modo… Manca però ancora un dato fondamentale, che è quello su cui si costruisce ogni sapere, e cioè la pietra di paragone, il dato reale, l’esperienza vissuta a cui un concetto dovrebbe riferirsi e da cui dovrebbe derivare per poter essere assimilato e compreso. “Cinque come le dita di una mano”, si dice al bambino per insegnargli i numeri; “Rosso come il sangue, bianco come la neve, nero come l’inchiostro, azzurro come il cielo”, per insegnargli i colori; “’m’ come ‘mamma’, ‘a’ come ‘ape’, ‘l’ come ‘laringotracheite’”, per insegnargli a leggere; “‘do’ come…[?], ‘re’ come…[?], ‘si’ come…[?]” – ‘do’ come cosa? Come il citofono della zia Wanda?! ‘si’ come il clacson della Smart di nonno Frido?! ‘fa’ come l’urlo di Sergio quando gli strizzi le palle?! Come si fa a insegnare ai bambini la musica? A cosa la paragono? A cosa mi aggancio? Al cinguettio degli uccelli, al rumore del vento? Mah, mi sembra ci sia molta più somiglianza tra un vaso vero e uno dipinto che fra un minuetto di Bach e una folata di libeccio…

In genere quando ci si trova in queste difficoltà, quando si pongono tali questioni, gli insegnanti di musica si spazientiscono e ci dicono: “Guarda, lascia perdere, è troppo difficile; lo capirai fra un po’ quando sarai più grande; per ora memorizza queste nozioni senza farti troppe domande”… Infatti, ora che sono grande so molte più cose sul do, per esempio non so più soltanto che è una nota – e che una nota è “il segno che sta per un suono” – ma so anche che il ‘do’ è una nota che assume funzioni diverse a seconda del contesto in cui si trova. Aaaaaaahhh, meraviglia… Ora infatti so che il ‘do’ è, tra le altre cose – sentite ganzo – la tonica della tonalità di do maggiore e di do minore, la dominante di fa maggiore e di fa minore, la sottodominante di sol maggiore e di sol minore, la sensibile di re bemolle maggiore, la mediante di la minore e di la bemolle maggiore, la sopratonica di si bemolle maggiore e di si bemolle minore, la sopradominante di mi bemolle maggiore e di mi minore, per non dire la dominante abbassata di fa diesis maggiore e di fa diesis minore, la sensibile abbassata di re maggiore e la sottotonica di re minore, la sopratonica abbassata di si maggiore e di si minore, la sopradominante abbassata di mi maggiore, e poi [mi dimeno mentre cercano di tapparmi la bocca gridando “per cortesia, basta!”] so anche che ‘do’ è l’unisono giusto e l’ottava giusta di do, l’unisono aumentato e l’ottava aumentata di do bemolle, l’unisono diminuito e l’ottava diminuita di do diesis, la seconda minore di si, la seconda diminuita di si diesis, la seconda aumentata di si doppio bemolle, la terza diminuita di la diesis, la terza aumentata di la doppio bemolle, la terza minore di la, la terza maggiore di la bemolle, la quarta diminuita di sol diesis, la quarta giusta di sol, la quarta aumentata di sol bemolle, la quinta giusta di fa, la quinta diminuita di fa diesis, la quinta aumentata di fa bemolle, la sesta minore di mi, la sesta maggiore di mi bemolle, la sesta diminuita di mi diesis, la sesta aumentata di mi doppio bemolle, la settima minore di re, la settima maggiore di re bemolle, la settima diminuita di re diesis e la settima aumentata di re doppio bemolle.

Ecco, tutto questo e molto altro ancora è il do. “Bene. Hai capito ora, Sergio?”. Il piccolo Sergio mi fa cenno di sì con la testa. Io gli infilo la giacca e gli sistemo il cappello, ché l’ora di musica è finita e la mamma lo sta aspettando giù. “Ci vediamo martedì alla solita ora, va bene Sergio?”. “Sì, maestro, va bene”. “Studia, mi raccomando!”. “Sì, maestro”. “La prossima volta facciamo il re“, gli dico mentre socchiudo la porta; ma non so se mi ha sentito, stava già trotterellando per le scale.

Il mio amico Ron

15 marzo 2009

Simpaticissimo, Ron Geesin! Mi si manifestò all’improvviso quando nel lontano 1983 misi per la prima volta sul mio piatto Thorens quel Music from the Body che, insieme alla celeberrima suite Atom Heart Mother dei Pink Floyd, per la quale compose le parti per coro e ottoni (indubbiamente le più interessanti dell’intero pezzo), costituisce a tutt’oggi il suo disco più noto. Mi si presentò, dicevo, con Our song, la ‘canzone’ che apre la prima facciata del disco: una sinfonia di rutti e scorregge accompagnate da un pianoforte jazz un po’ sbilenco. Il resto del disco (sulla copertina diviso a metà con Roger Waters ma in realtà suo per il novanta per cento) sciorina una serie di pezzi che definire bizzarri sarebbe un eufemismo: violoncelli stralunati, banjos esplosi, chitarre flamenco urlanti, voci deformi e grottesche – un capolavoro del nonsense musicale, irradiante un’irresistibile ironia. Da allora l’ho sempre amato, per quanto fosse difficile reperire sul mercato un suo disco. Il capolavoro assoluto ritengo sia Right through, disco realizzato nel 1977 e recentemente ristampato su cd, ma tutte le sue cose (dal primo lp, A raise of eyebrows del 1967, alle ultime antologie su cd passando per il bellissimo As he stands del 1973 con la stupefacente To Roger Waters wherever you are) rivelano sempre un artista originalissimo ed estremamente creativo. Ron – unico artista che, con tutto rispetto, mi piace chiamare per nome – ha pubblicato anche un esilarante libro di racconti surrealisti, Fallables, acquistabile dal suo sito (http://www.rongeesin.com). Qualcuno chiedeva, in un commento a uno dei primi post di questo blog, perché vi sia così poca musica che fa ridere: ecco, Ron è il re incontestato di quel tipo di musica.

A volte, sai, a insistere…

14 marzo 2009

COGLIONE SEI TE E LA ROTTA ‘N CULO DI TU’ MA’

Techno: la linea Kraftwerk – Clock DVA – Autechre

14 marzo 2009

Guardate l’immagine che ho messo qui sopra: è dei primi anni Venti, riproduce un proun di El Lisitskij, l’artista russo che più di chiunque altro ha saputo vedere al di là del proprio tempo, tanto che le sue opere – tutte – non appaiono minimamente ‘datate’ dopo novant’anni dalla loro creazione. Quando guardo opere come questa mi rendo conto di quanto la musica, come sottolineava sempre il mio maestro Aldo Clementi, fosse in ritardo rispetto alle arti visive. Non c’è assolutamente nulla di paragonabile ai dipinti di Malevič o di Mondrian nella musica loro coeva; bisogna attendere cinquant’anni prima che la musica elettronica (una certa musica elettronica) e il Minimalismo recuperino alla musica il terreno perduto. Ma la più perfetta incarnazione sonora di quelle prime, autentiche visioni, si ha verso la fine degli anni Settanta nella Ambient Music di Brian Eno e nella Techno dei Kraftwerk.

Mi piace la Techno, molto. Ovviamente – come ogni altra musica – quando non è banale, fiacca o peggio presuntosa e magniloquente. Mi piace insomma quando, come nel caso degli Autechre, una delle più alte espressioni della musica techno degli ultimi quindici anni, è fascinosa senza essere ammiccante, raffinata ed elegante senza essere trendy; la loro inoltre è una musica che possiede una grande forza d’impatto emotivo e un certo qual piglio solenne (ma non serioso) che esercita una presa immediata sull’ascoltatore. Da Incunabula del 1993 al recentissimo Quaristice, i due ragazzi di Manchester (Sean Booth e Rob Brown), pur avendo ultimamente perso un po’ di smalto, dimostrano di possedere ottime doti compositive, grande senso ritmico e, soprattutto, una sensibilità timbrica fuori dal comune, che non ha eguali nel settore. Rumori di ogni sorta, con una netta preferenza per i più grezzi e sporchi, vengono combinati in patterns ritmici di raffinata e ingegnosa concezione che subiscono continue microvariazioni ritmiche, microfluttuazioni temporali (accelerazioni e rallentamenti impercettibili) e trasformazioni timbriche ottenute per aggiunta di nuovi elementi o per sottrazione di altri. Insieme a quella dei Kraftwerk (da Autobahn a Electric Cafè) e a quella dell’ultima stagione creativa dei Clock Dva (rappresentata soprattutto da Buried Dreams e Man-Amplified), la loro produzione segna nella linea evolutiva del genere un vertice espressivo.

Ma che cos’è la Techno? In termini strettamente ‘tecnici’ (scusate il bisticcio di parole) è una musica che ricorre a una sistematica automazione del processo compositivo affidando alle macchine (dai sintetizzatori ai sequencer fino ai più sofisticati software come ad esempio Max o C-sound) l’esito propriamente esecutivo di tale processo. Da un punto di vista stilistico ed estetico è in genere una musica algida (ma non emotivamente neutra), ripetitiva (ma non necessariamente noiosa), improntata a un generico costruttivismo futurista che può ora assumere istanze profetiche progressiste (è il caso dei Kraftwerk, ‘padri’ incontestati di questo genere musicale), ora allestire cupi scenari apocalittici (come nei due citati capolavori dei Clock Dva). È una musica prevalentemente strumentale (la voce, quando è presente – mai negli Autechre – è trattata come puro materiale ritmico o filtrata attraverso effetti come il vocoder), nella quale l’elemento melodico è ridotto al minimo e quello lirico del tutto assente. È interessante notare inoltre come da un punto di vista tecnico essa sembra aver fatto propri certi procedimenti compositivi tipici del Minimalismo di Reich o di Glass (la pattern composition, la ripetizione, la microvariazione di un modulo fisso, l’eliminazione di ogni ‘ponte’ o passaggio intermedio modulante tra le parti che viene sostituito da strutture ‘a pannelli’ che cambiano repentinamente senza alcuno sviluppo organico, secondo la logica del cut and paste, logica che peraltro sta alla base della sintassi di tanto Pop di oggi). Da una prospettiva storica, infine, la musica techno si mostra come una fortunata sintesi tra le esperienze della musica elettronica colta degli anni Cinquanta, di cui ha rappresentato una sorta di vulgata, e quelle della musica improvvisata, dall’Alea cageana al Free Jazz (non è forse un caso che sia i Kraftwerk che i Clock Dva all’inizio della loro carriera, rispettivamente nei primi anni Settanta e nei primi Ottanta, abbiano fatto largo uso dell’improvvisazione nella loro musica).

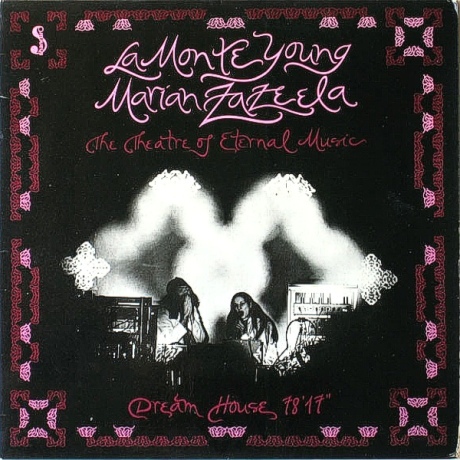

LaMonte Young

13 marzo 2009

Ma allora, la musica è o non è un linguaggio? No, non lo è. Sembra un linguaggio. La musica è un rumore, un alone, un reverbero. Da quando Pitagora, nel VI sec. a. C., vi introdusse il pensiero razionale, essa acquistò una duttilità che la rese indubbiamente più controllabile e disponibile, ma perse anche quell’aura di mistero che fino ad allora l’aveva segretamente custodita e protetta. Con Pitagora la musica cessa di essere un processo e diventa un oggetto. Un oggetto paragonabile a qualsiasi altro, osservabile e modificabile. I suoni e le loro combinazioni, da ombre, fantasmi, colori quali erano in origine si ridussero a punti su una linea (le note) e a concetti matematici (i rapporti intervallari). Da quel momento si è cominciato a pensare la musica, non solo e non più a sentirla. Bisognerà attendere duemilacinquecento anni prima che il suono, in quel momento epocale che è stato il Novecento, torni a rivendicare prepotentemente le sue origini naturali, la sua essenza di rumore. Certo, l’indebita ‘ingerenza’ pitagorica ha reso possibile niente meno che la stessa storia della musica occidentale, con tutti i suoi innumerevoli capolavori; nondimeno, l’intera storia della musica, come un’immensa torre di Babele, poggia sulle fondamenta del suono del mondo, del rumore cosmico originario, e per quanto i suoi capolavori siano permeati di indescrivibili bellezze, essi non sono altro che tentativi più o meno riusciti di imitare il suono del vento, simulare la curva di un respiro, far eco al frangersi delle onde marine, ai sordi brontolii del tuono, al tonfo improvviso della caduta di un grave. Un unico suono, un sibilo, eterno e infinito, trapassa silenzioso gli uomini e le epoche; è il sibilo che s’incarna e risuona nella musica di LaMonte Young.